The Traffic Organization of Beijing for the Olympic Games

CHEN Yanyan,Sffl Jiangang,HONG Feng,LIU Xiaoming

Abstract:In this paper,the Olympic traffic management is discussed on the basis of traffic separation. And the space and time distribution of traffic demand is regulated reasonably in seven aspects, including motor traffic, packing & riding, traffic assemble and dissipation, public traffic and transit transfer, emergency system and demand management. Then the relative traffic can operate in good condition.

Keyword:Olympic Games, traffic organize, demand management

提要 奥林匹克公园周边交通设施的综合供给能力,很大程度上影响着不同交通方式的构成、交通组织方法及需求管理强度。通过基于交通分离的原则进行奥运交通组织与管理,从机动车交通、停车及停车换乘、交通集散、公交及公交换乘、应急系统、需求管理七个方面科学地调整交通需求的时空分布,以求保证各种交通承载行为的顺利完成。

关键词 奥运 交通组织 需求管理

文章编号 1000-3363(2003)05-0063-05 中图分类号 TU984.191 文献标识码 A

北京申奥的成功,对北京市的交通系统提出了更高的要求。依据国外举办奥运会的经验教训来看,奥运期间交通状况是否良好,交通管理是否高效,是关系奥运盛会能否圆满成功举办的举足轻重的条件之一。因此,必须在全面调研基础上,制定切实可行的交通规划及管理策略,为奥运会的成功保驾护航。

以安全、快速、可靠、舒适、可持续发展为目标,基于交通分离的原则进行奥运交通组织与管理,并从机动车交通、停车及停车换乘、交通集散、公交及公交换乘、应急系统、需求管理七个方面研究了奥运交通组织规划的原则与方法。

2 基于交通分离的奥运交通组织规划

奥运期间,基于交通分离的交通组织管理措施非常重要,其原因在于一方面奥运交通量大而时间集中,通过交通分离可以理顺整个网络的交通流,让不同流向的交通各得其所,减少冲突和拥堵;另一方面奥运会的不同的交通用户如运动员、奥林匹克官员和观众对于服务的要求不同,合理的交通分离,有利于分离不同的交通用户,得到满意的服务。同时奥运期间北京的交通系统将由奥运系统和城市正常生活系统组成,两个系统的有效分离可以保证奥运家庭成员快速、准时到达目的地。为此,在北京奥运期间,必须实施一系列有效的基于交通分离的原则上的交通组织管理措施。奥运赛期可采取的交通分离主要手段如下:

1.1 不同人员的交通方式分离

交通分离首先应对不同人员的交通进行分离。根据各比赛场馆客流需求规模,可按照不同人员的交通方式要求和组织,安排各类人员的交通工具。普通观众的交通方式主要是地铁和公共汽车,组委会和志愿者以及奥运服务人员的交通主要是地铁、公共汽车、专线大巴。非普通观众人员包括运动员与官员<B类>、VIP与赞助商<D类>和媒体成员(E类)。其中B类人员中除运动员外的人员安排专用小客车,标准为1辆/人;D类人员安排小客车,标准1辆/人;E类人员安排小巴,10人/标准车。

奥运期间,应根据需要,以赛场为中心,不同的范围内有不同的准入交通用户种类,比如说运动员的车辆可以直进赛场,观众的私人车辆则停在远离赛场的地区。对于其他的奥林匹克家庭的交通专用车辆,可根据乘客散场后的目的地和身份的不同,安排在不同的停车场乘车疏散。

1.2 奥运交通与日常交通分离

根据国际奥委会的要求,奥林匹克家庭成员和新闻媒体等人员享有较高的待遇,组委会必须为其提供快捷、舒适、安全、可靠的交通工具和交通路线,以利于运动员提高比赛成绩和媒体的快速反应。设置奥运专用道是一个必须而又最简单的方法,奥运专用道可以保证奥运专用车辆,比如运送运动员、裁判和官员的车辆、赛场之间的穿梭巴士等快捷方便准时地运行,减少各种原因引起的延误。

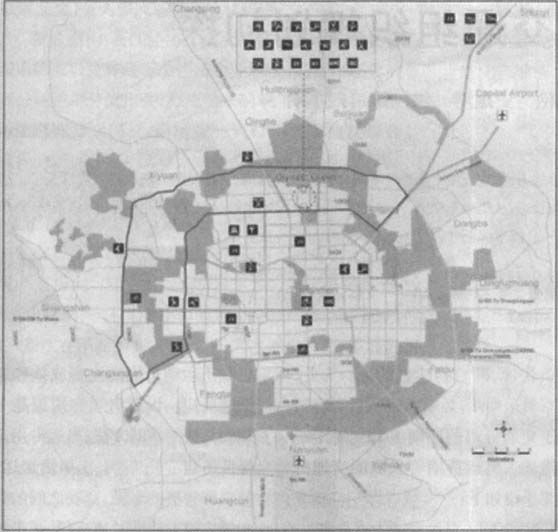

奥运场馆的布置大多在四环路和五环路周边,少量在城市的中心区和郊区,因此,北京奥运交通专用道以两条城市快速环路(以西、北四环路和西、北五环路)以及联络通道为基础,辅以机场高速公路和京石高速公路,构成一个环状的快速交通线路,称之为奥林匹克交通环。从而可保证每个场馆与奥林匹克公园均有两条以上通道可以快速抵达。(图1)

北京在进行专用道建设过程中,应该注意对不同专用道进行分级,结合北京2008年奥运期间的奥运需求,某些专用道只限奥运车辆使用,某些可有限的向社会车辆开放。

除专用道外,还可对赛场周围的道路进行限用,设置交通管制区域,如赛场邻近的环线辅路,及管制区内道路只允许内部社区交通和奥运交通使用,以防止对奥运比赛形成干扰。

最后是特定比赛时的道路限用,在举行马拉松、竞走等公路项目时,应对比赛路线以及相关道路进行限用。由于北京市每年均举办国际马拉松赛,这方面的经验非常丰富。

图1 奥林匹克交通环示意图

1.3 机动车、行人、自行车分离

在进行奥运等大型活动时,人流车流众多,积聚性强,若不进行交通方式空间隔离,必然会引起混乱。交通方式空间隔离的关键是行人区的设置,通过行人区的设置分离所有机动车辆。奥运期间,北京在划定的固定行人专用区之外,还应根据活动日程安排划出临时的专用区。

对于自行车,原则上应区分观众及奥运村村民划定不同的准驶区间。一般来说,奥运村村民只可在奥运村及奥林匹克公园的局部服务区使用自行车。而普通观众,自行车不得驶入行人区,并应在行人区外围设置临时性的免费自行车停车场,为奥运提供服务。

1.4 客货分离

一般体现在一定时段内的货车禁行,其效果有目共睹。奥运期间,绝大多数的货物运输,无论是大宗的还是少量的,原则上都应在夜晚进行,这样做一方面可以减少交通量,另一方面可以减少上下货带来的对道路及场馆系统的影响。

对于上述交通组织规划,可使用交通管制措施对这些规划作进一步的保障。如加强交通警力部署和值勤力度,组织警车、警用摩托车开道;加强通讯联络,在所有的奥运交通路线上借助ITS系统以及车载GPS系统,在为奥运服务的车辆上装载定位设备,使这些车辆通过交叉口时得到优先信号;使用直升飞机从事交通监控和管理;制定遇到发生事故、道路阻塞、突发事件等紧急情况下的交通管制方案。

2 机动车交通组织

奥运期间,奥林匹克公园周边道路及奥运交通环,是奥运交通系统的重要组成部分。在相关的道路和交叉口上,一旦出现交通问题,其影响会很大。因此,在整个城区进行宏观交通规划的同时,应当着重在奥林匹克公园周边及与其它赛场的交通联络沿线进行审慎的机动车交通组织。为保证奥运交通车辆的准时正点到达,沿途安全舒适行驶,原则上允许采取适当的管制措施,但本着人文精神的体现,在实施中对非奥运车辆的管理措施应为交通诱导为主,个别关键节点和路段的管制为辅的方针。总体而言,对于奥林匹克公园周边的区域和奥运交通环沿线,交通组织中前者应重点在于平面交叉口和立交桥的转向匝道控制,而后者重点在于合理的沿线主路的出入口管制,避免非奥运车辆对奥运专用车道上的行车干扰。

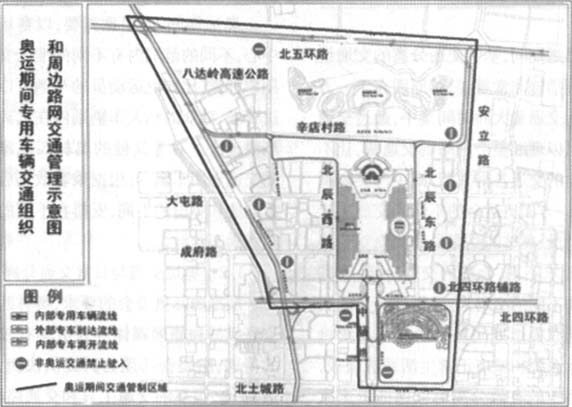

在奥林匹克公园,建议将八达岭高速公路、北五环路、安立路和北四环路组成的区域(另附加奥体中心周边的道路范围)作为奥运期间交通管制地区,分不同的道路等级和奥运活动的时间进行不同级别的交通管制措施。紧邻奥林匹克公园的道路(北辰东路、北辰西路和辛店村路相邻路段)可作为专用路,其它的城市支路或小区级疏散道路,在奥运期间也作为奥运道路进行征用(图2)。

图2 奥林匹克公园周边路网交通管理示意图

在该区域内的快速路段,如八达岭高速公路、北五环路和北四环路的主路外侧均留一条车道为奥运交通服务,在开、闭幕式和高峰日等交通量较大的时段里,可临时性征用主路靠外侧第二条车道。与之配合,奥运期间,八达岭高速公路以东和北四环路以北的辅路以及主辅路出入口限制非奥运车辆的使用(高峰时段严格禁止,平峰时段适当限制)。

奥运比赛场馆的周边的道路网,由于一些管理措施的存在,必然影响到日常交通出行的路径选择,除必要的交通需求管理措施外,还可通过与之平行的道路为非奥运交通提供服务。

在进行交通流线组织时应注意流畅性,要尽量遵循右进右出的准则,减少冲突点,避免合流点,尽量避免车辆直接进入主要道路,可通过次要道路进行缓冲,以免对交叉口造成过大压力。必要时可采取单行、禁左等措施。

图3 奥林匹克公园周边停车设施示意图

3 停车及停车换乘系统规划

在奥林匹克公园,以停车场的布局和相应的交通管理措施作为交通组织规划的重要控制手段,将使奥林匹克公园的交通方便、有序。

奥体中心现状停车泊位数量为小车泊位1840个、大车泊位40个。预计奥运会期间奥林匹克公园的停车需求为:小车泊位4683个,大车泊位1241个。奥运期间,奥林匹克公园平日的交通量为18万人左右,而高峰日将达到46万人。面对如此大规模的人流集散,公园内只能保留少量停车位以供奥林匹克家庭成员使用,普通观众不能直接开车到达公园,需提前换乘城市公共交通系统或穿梭巴士。奥林匹克公园附近的停车场为各国和地区代表团专用(图3)。

综上所述,在停车场规划及停车换乘方面,建议采取以下措施:

3.1 结合东直门、西直门等现有大型交通枢纽,设置穿梭巴士的停靠站,并开辟专用停车位,供他们的车辆短时停泊,以满足乘坐公交的普通观众停车换乘的需要。

3.2 在比赛场馆外围较远处奥运环线上利用现有社会停车场并补充临时停车场以满足开私家车的普通观众停车换乘的需要。但该类停车场停车泊位不宜过多,以抑制需求。

3.3 在公园外侧接近各场馆的合适位置为运动员和教练员、裁判员、新闻媒体人员的车辆设置停靠站,并开辟专用停车泊位,供他们的车辆停泊。

3.4 在公园内部可准备少量固定停车场及一些临时停车场供由奥运会技术官员、奥委会成员及国家领导人等组成的贵宾使用。

3.5 在官员和贵宾下榻的饭店,提供专用的、便捷的停车泊位。

另外,在交通管制区,应限制路边停车。

4 交通集散组织

畅通有序的交通对于成功的奥运会来说是必不可少的。尤其在比赛集散时期,奥运交通集散一方面要保持行人交通的有序性,同时还要做到与其他交通方式的顺畅衔接。悉尼大规模步行区的设置、轨道站的错开利用及通过拉长步行时间来错开人流等手段证明简单而有效。

奥运期间,原则上观众到达奥林匹克公园观看比赛需使用公共交通,即使用地铁奥运支线、公交线路及穿梭巴士。地铁奥运支线在奥运期间将作为正线运营,是奥林匹克公园观众的主要交通方式。在公园外侧将安排若干巴士到发站,观众需从城市各个不同地点换乘奥运巴士到达公园外侧,直接或通过天桥步行到达公园内各比赛场馆。

奥林匹克家庭成员(运动员、媒体和官员)进入公园入口应设在公园外环路的内侧,接近场馆的位置。

奥运期间,公园广场为主要人流集散地。为了避免短时间过于集中的人员涌入,以及在疏散的时候在乘车时形成拥堵的人流交通的瓶颈,在国家体育场以及外围的奥林匹克公园用地,包括毗邻的外围用地,可设置行人交通的缓冲区。

赛前,普通观众乘坐地铁和公共汽车到达公园并经过安检后可直接进入公园广场,在公园内可自由活动。

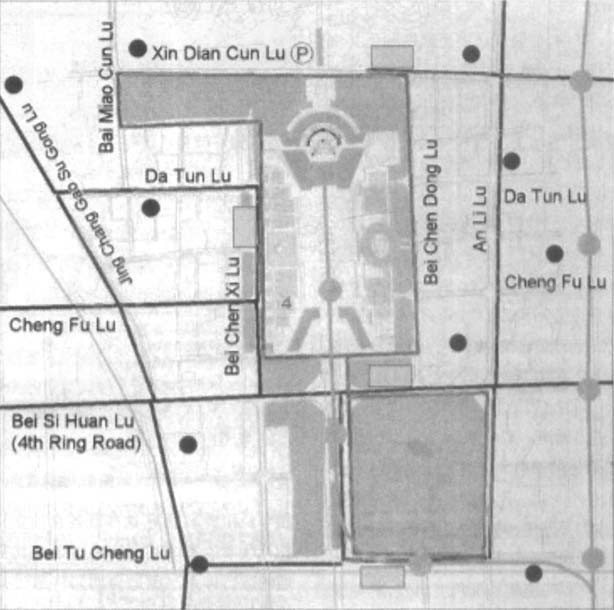

赛后,在各比赛场馆周围将布置大量临时栏杆,用以引导赛场观众在公园广场内迂回行走,避免散场人员大量集中涌入公交站台和地铁站台。在较长的规划步行线中诱导人流从无序到有序地向不同的站点行进。使得不同目的地的观众形成有秩序的行人交通,完成快捷的交通换乘。步行路线及长度可配合疏散时间要求调整(图4)。

同时,应该对不同的用户设置不同的进出通道。观众和运动员、裁判、官员、媒体的通道及交通流线应该各不相同,各不干扰。比如官员等的通道要数量少但要专用,观众的通道要数量多而且便于疏散。

规划时应从系统角度出发,避免服务车辆和往返穿梭客车与步行流的交叉。同时便于行人和其他交通工具如轨道、巴士等的顺利换乘。考虑到观众的目的地的不同,可将主场周边的缓冲区出口与相对应的巴士车站和轨道站点紧密结合起来,使得不同方向的行人在缓冲区便可以很快地由指路标志引导,在较短的时间内形成有序的人流队伍。同时,不同的巴士车站和轨道站点承担不同目的地的线路,也有助于提高输送的效率。

另外,所有的交通设施都应考虑残疾人的特殊需要。

5 公交及公交换乘系统

在奥运会及其他各种交通量大且聚集的大规模的活动中,公共交通是解决交通出行的主要和重要交通方式,公共交通运行的好坏将直接关系到整个交通系统运行的成功与否。这是历届奥运会组织的经验,也是组织日常城市交通所达到的共识。

北京奥运期间,将建立快速公交系统,地铁及轻轨服务系统,场馆和场馆、场馆和换乘点之间的穿梭客车系统,出租车及租赁车系统,这些既各自独立又相互联系的系统共同构成整个公共交通的运行体系。奥运会期间将通过采用增加轨道车辆和公交车辆数量,增加发车频率,设置公交专用道路并保证路口公交优先权等措施提高公共交通的运行效率。

在观众的交通行为中,轨道站点、外围停车场和专用巴士的换乘,是整个交通链的重要环节,一旦出现交通瓶颈,其向上游反馈形成的阻塞波(或者称为交通扰动)会溯源而上并且影响加剧,最终造成主会场人员疏散的延误和交通设施服务水平的降低以及一定程度上的混乱和连带的不可估量的经济损失、负面的社会影响。因此应从系统全局考虑进行换乘系统规划,保证观众出行全过程的流畅及无缝联结(图4)。

图4 奥林匹克公园行人交通组织示意图

6 应急交通组织

奥运会举办期间,将可能面临各种突发事件,如赛程变化、交通堵塞、奥运专用车辆故障、交通事故、自然灾害、恐怖致灾或观众骚乱等。举办城市除了保证交通运行的流畅性之外,还要提出在紧急情况出现时的紧急预案,做到万无一失,以确保奥运期间与奥运相关的人员及场馆在各种突发紧急事件下的安全有序,保证奥运会的顺利成功进行。

交通应急首先要有高效的应急组织机构及训练有素的应急人员及救援车辆,另外在奥运交通专用道外,还应设定适当的备用道路,以保证奥运各场馆之间的交通链有多条专用或优先使用的路径选择,以提高奥运交通的安全度。

同时,在各赛场馆以及人流集中的地点均设置相当数量的紧急通道,从紧急出口撤离的人员与正常通道离开的人员进行时空分离。为在发生紧急事件时,短时间内疏散人群创造条件。

奥运期间,所有为奥运服务的车辆都处在智能交通系统的指挥下。所有紧急救援车辆都将装备无线通讯和GPS车辆定位设备,保证紧急事件管理中心对紧急救援车辆的全程监控,在特殊情况下获得信号优先通行权;而车内安装的车载路线引导系统则可提供迅速到达紧急事件现场的最佳路线。

7 交通需求管理

奥运期间,承办城市所承担的交通需求是巨大的,以奥林匹克公园及其他场馆为核心的奥运区域在奥运期间将出现异常交通吸引,使得交通产生与吸

引形成大规模集聚,造成交通需求的时空分布极为不均衡,奥运会赛期仅为16天,若一味通过增加交通供给来满足短期赛时所需,不仅不利于该区域功能的正常发挥,也不利于交通设施的平时有效利用。可行的方法是在尽可能少的扰民基础上,压缩日常需求,对赛时交通实行需求管理。根据国外成功的经验并考虑中国的国情,建议通过以下措施抑制奥运期间日常交通需求。

7.1 通过票务政策调节出行分布

在票价中含有公共交通费用是促进公交使用的措施,在悉尼奥运会期间受到了很好的效果。在2008年,北京奥运会的观赛票中也可以包含公共交通费用在内,允许观众在比赛当日的特定时段,公共交通的特定线路上使用。这样,一方面,使得公共交通的使用率提高;另一方面,可以防止过长的排队购票现象。在实行这项政策时,应注意以下两点:首先,车票的设计应合理,随着自动化检票设施的普及,可通过在车票中加入磁介质或光介质来与检票设施相配套,防止人力的浪费;其次,在包含公共交通费用时,除了考虑观众的心理承受能力之外,应平衡各公交企业之间的利益分配,做到利益共享,争取双赢的局面。

7.2 改变日常出行的时空分布

2008年奥运会举行期间正值学生暑假期间,整个系统无需再承担学生上下学需求,其承担的日常出行主要由城市居民上下班通勤出行为主。为了缓解交通供给的压力,应尽量压缩这部分出行,可采取的措施有:

7.2.1 把开、闭幕式日设为假期,尽量把市民留在家中,减少出行;

7.2.2 顺应科技的发展,提倡在家办公、远程办公及网上购物,使得市民不出家门就可以完成日常工作和购买物品;

7.2.3 对于那些必须前往办公场所上班的市民,可以通过改变上下班时间、压缩上班时间等方法错开其与观众出行的时间,防止交通系统过于拥挤;

7.2.4 需要注意的是某些行业,如商业、旅游业等应按正常时间上下班,以满足观光者和市民的需要。

7.3 实行积极的停车政策

对城市交通供给造成最大威胁的主要是城市的私人交通,如何减少私人交通进入交通系统,是奥运会期间需要解决的重要问题。

提供有限的停车位,特别是在重要地点实行这一政策,是减少私人交通使用的重要措施。政府可以提前公布停车场的位置和车位数量,并对可向公众开放的车位实行预约,促使前往这些地区的市民或者观光客放弃使用私人交通,转向使用公共交通或者将车停在较远的停车场而后使用换乘服务。

7.4 交通服务手册

悉尼奥运会期间,悉尼市政府提供的交通服务手册中将悉尼划分为18个区,每个区都提供了前往各场馆的最便捷的交通方式和路线。北京作为一个国际性的特大城市,为了方便旅客,必须也提供类似的手册。在设计这种手册时不妨参考悉尼的做法,使不同区位的旅客使用不同的交通路线和方式,防止某一方式或路线过于拥挤,促使整个系统均衡提供服务。

8 结语

交通规划及管理的最大特点是方案的非唯一性,如何在众多方案中选择一个最佳的可行方案,需通过设定评价标准及建立评价方法,才可进行合理的方案比选。建议在可行性分析基础上,根据前文所述原则与措施拟定交通组织方案,通过机动车交通的流量和流向分析,研究奥运期间相关路网的道路负荷情况,以此验证方案的合理性及可行性。并通过方案调整使得道路上的交通需求和交通供给尽可能匹配,保证路网负荷满足预定目标并具有一定的均匀度。通过合理设计奥运交通组织方案,不仅可保证奥运顺利进行,还可将奥运对日常城市交通的影响降至最低。

2003-07

参考文献

① 奥运场馆集中用地规划设计征集中奖方案介绍.城市规划2002[8]

② 桂琳.北京2008年奥运会奥运村规划布局简介.北京规划建设2001[3]

③ Donald R.Howery,洛杉矶交通部,1984年奥运会比赛场馆交通规划(草案)

④ ORTA Sydney, Nothing Bigger Than This.2001 -08

⑤ J.M.汤姆逊,城市布局和交通规划.北京:中国建筑工业出版社,1982

⑥ 北京市城市规划设计研究院.北京2008年奥运会交通规划技术报告.2001-01

⑦ 北京2008年奥运会申办委员会专家咨询团,北京申办2008年奥运会专题支撑研究报告交通技术研究报告.2001-01

作者简介:陈艳艳,北京工业大学交通研究中心教授,博士后,E-mail:cdyan@bjut.edu.cn

史建港,北京工业大学交通研究中心博士生

洪锋,北京工业大学交通研究中心硕士生

刘小明,北京市交通委员会副主任,教授,博导

* 国家科技部项目“奥运交通规划”(2002A404A18A)及北京市科技新星项目(H020821240120)资助

cityup.org 传真电话:010-88585380

cityup.org 传真电话:010-88585380